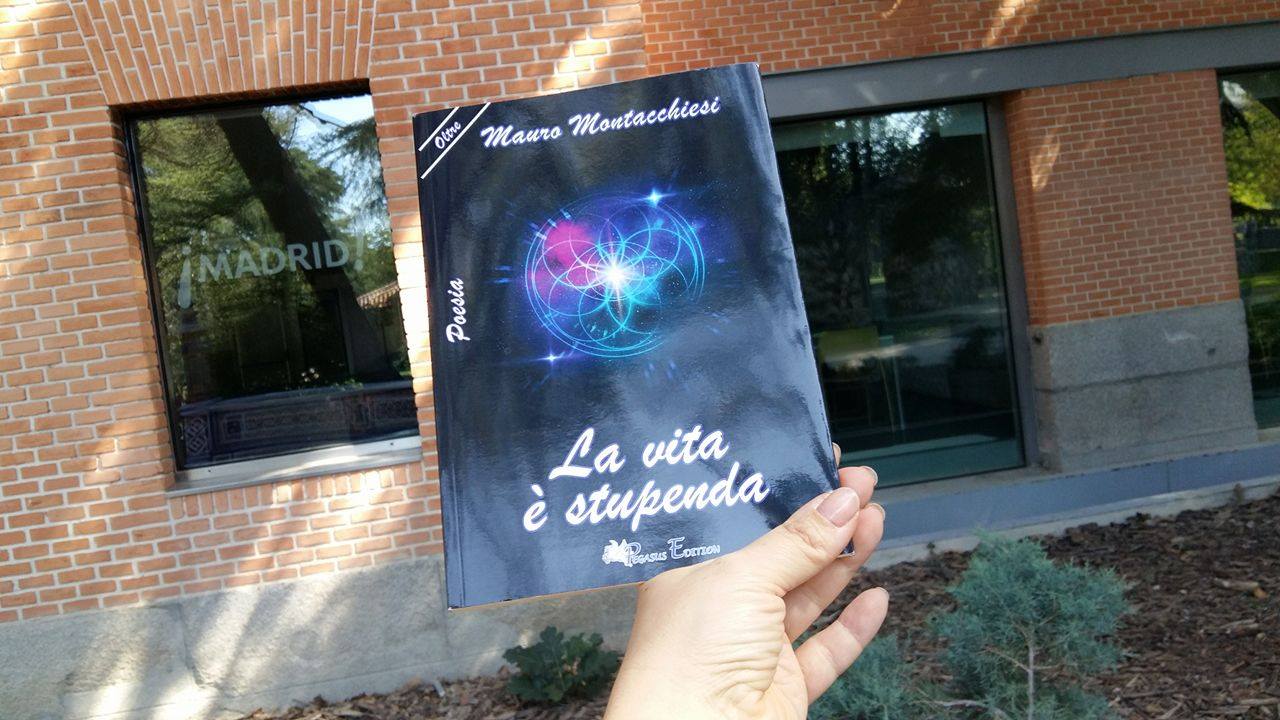

Recensione di “La vita è stupenda”

Recensione di “La vita è stupenda”

di Mauro Montacchiesi

a cura di Elisabetta Bagli

Mauro Montacchiesi è accademico, poeta, scrittore, saggista, recensionista e membro di giuria in molteplici concorsi letterari di fama nazionale e internazionale. È vincitore di un vastissimo numero di Premi letterari e di undici Premi alla carriera. Il suo percorso come scrittore è iniziato nel 2007 e da quel momento in poi non ha conosciuto battute d’arresto. Le sue liriche spaziano in ogni genere, sono poesie ermetico-introspettive, sentimentali, naturalistiche, religiose, labirintiche. Sono tradotte in varie lingue, alcune sono in vernacolo romanesco e altre in vernacolo napoletano, con traduzione del Maestro Partenopeo Luciano Somma.

Mauro Montacchiesi è un artista poliedrico che non si limita all’osservazione superficiale del suo intorno, ma ama approfondire argomenti ed esperienze spinto da una curiosità estrema e dal desiderio di conoscenza per comprendere se stesso e il luogo in cui vive.

È autore di vari libri tra cui saggi, sillogi poetiche e raccolte ibride che gli hanno dato, e continuano a dargli, molte soddisfazioni.

L’ultima silloge poetica di Mauro Montacchiesi, dal titolo “La vita è stupenda”, è un vero e proprio inno alla vita, nelle sue più varie accezioni e sfumature. Non è solo l’uomo che domina i suoi versi, ma è la natura nelle sue mille forme che diventa pura musica fatta verbo, è l’Universo intero coi suoi misteri che affascina attingendo all’Infinito. L’uomo, pur essendo il protagonista di queste liriche, non è mai decontestualizzato dal suo intorno, dallo spazio in cui vive e agisce. Il suo pensiero e la sua azione non appaiono intorpiditi e appannati, anzi conservano quello spirito di libertà e di dignità che li rendono vividi nella brillante e riconoscibile voce del poeta.

La voce lirica del tutto personale di Mauro Montacchiesi risuona persino nel Mandala riprodotto in copertina: una creazione grafica di origine indú, usata anche nella religione buddista, strutturata sulla base di disegni concentrici che perpetuano la composizione frattale dell’Universo e della Natura, elementi cari al poeta in quanto relativi all’uomo e alla sua esistenza.

La voce lirica del tutto personale di Mauro Montacchiesi risuona persino nel Mandala riprodotto in copertina: una creazione grafica di origine indú, usata anche nella religione buddista, strutturata sulla base di disegni concentrici che perpetuano la composizione frattale dell’Universo e della Natura, elementi cari al poeta in quanto relativi all’uomo e alla sua esistenza.

Difatti, un Mandala rappresenta la totalità, la struttura, il centro, l’equilibrio, l’unità. Un Mandala descrive realtà materiali o quelle immateriali, comparendo in ogni aspetto della vita. È probabile che l’universalità dei Mandala derivi soprattutto dal fatto che le forme concentriche suggeriscano all’Uomo un’idea di perfezione grazie all’equidistanza di ogni punto sul cerchio con il centro e, quindi, favorisca la percezione dell’equilibrio nell’Universo e nella Natura grazie all’eterno ritorno dei cicli. Anche nella cultura classica-ellenistica vi era un esempio chiaro di questi ritorni esplicitato nel concetto degli Urobori.

Non ci si deve dimenticare dei cerchi della volta celeste quali la Terra, il Sole e la Luna, così come è necessario ricordarsi dell’esistenza di altri cerchi, di origine più che altro concettuale o di relazione, quali la famiglia, gli amici e la comunità e la ricerca dell’armonia tra tutti questi elementi che si può mantenere solo e soltanto se vi è equilibrio nel centro e, quindi, in noi stessi. È proprio questo l’anello di congiunzione tra l’immagine di copertina e la silloge di Mauro Montacchiesi: la ricerca costante e continua di equilibrio, ricerca trascinata dall’anima lirica dello scrittore in una pienezza profonda attraverso la quale esprime azioni, sentimenti ed emozioni intrecciate a impressioni e immagini che lo portano a ricordare il passato, l’infanzia, l’amore e a vivere il presente in modo puro e scevro da ogni artifizio. (“Odo in lontananza,/dal vecchio oratorio/ che un giorno me vide, un giocoso vocio di vivaci/ bambini” – La vita è stupenda; “E rivedo me bambino, e gli anni andati/ e la mia vita che scorre” – L’orizzonte; “germoglierà la stessa, sublime fragranza/ dei mandorli del nostro prato,/floreale, armoniosa,/ del nostro Amore romantica culla…” – Il cuore mi dice).

Le sue sono allegorie tangibili, positive. Le ombre grigie che “vagolano” (La stella) in alcune poesie della silloge sono indicate dallo stesso poeta come necessarie affinché svolgano il compito che è il loro proprio, ovvero delimitare e porre in rilievo le zone di luce (“Ma una,/di più infuocata luminosità, / rischiarò il mio cammino di solingo viandante/ ed a sé ne volse il fine./ Quella stella sei tu.”- La stella). La positività della silloge regge su un robusto sistema estetico della stessa che le dona una connotazione riflessiva piacevolmente soddisfacente per il lettore.

Le sue sono allegorie tangibili, positive. Le ombre grigie che “vagolano” (La stella) in alcune poesie della silloge sono indicate dallo stesso poeta come necessarie affinché svolgano il compito che è il loro proprio, ovvero delimitare e porre in rilievo le zone di luce (“Ma una,/di più infuocata luminosità, / rischiarò il mio cammino di solingo viandante/ ed a sé ne volse il fine./ Quella stella sei tu.”- La stella). La positività della silloge regge su un robusto sistema estetico della stessa che le dona una connotazione riflessiva piacevolmente soddisfacente per il lettore.

Uno degli elementi principali di questa silloge è l’acqua in ogni sua forma-non forma. L’acqua intesa come simbolo di creazione della Vita, del battesimo o come simbolo di distruzione della stessa, ovvero di annichilimento dell’essere umano, di annullamento oggettivo dell’esistenza.

L’acqua, nelle liriche di Mauro Montacchiesi, è rappresentata dal mare che seduce e che separa (“Un mare ci separa/ un mare in burrasca” – Le tue tristezze; “E risento il suo sapore,/ che il mare mi ricorda e mi ricorda il mare” – L’orizzonte), dai ruscelli (“Il ruscello/ limpido scorre/ davanti a me/ e le pallide, gialle primule lo accompagnano” – La vita è stupenda), dai fiumi (“Neanche la bussola/ sa più dove sia quel labirinto/ di fiori d’amore/ dove le rocce cantano/ dei fiumi dell’universo” – Neanche la bussola), dalle fontane, dalla pioggia, dai torrenti (“poi all’improvviso diventi/ torrente impetuoso” – Sei torrente) e i significati che il poeta le attribuisce sono molteplici: l’acqua come origine di ogni cosa; l’acqua che invade, sommerge, si espande e si trasforma in elemento purificatore; l’acqua che scroscia in pioggia e “battezza le gemme del dolore” (Mi illudo che sia pioggia), che versa in lacrime (“Quante volte,/tante,/ ho sentito lacrime/ scendere dai miei occhi,/ sul mio viso” – Mi illudo che sia pioggia) e della quale si può percepire il suono e i colori; “l’acqua fresca” (La vita è stupenda) che con il suo defluire è rivelazione del tempo e concluderà il suo viaggio quando sarà finito l’uomo. Ma poi ritornerà, perché anche l’acqua ha il suo ciclo (il suo cerchio concentrico come il Mandala) e tornerà ancora a intraprendere il viaggio, a essere creatrice e purificatrice, lavando i peccati del mondo sia in senso cosmologico che in senso antropologico, per poi concluderlo ancora. E questo avverrà fino all’inizio di un nuovo ciclo, e continuerà fino all’Infinito.

Il poeta considera l’elemento acqua quasi come il fondamento delle sue liriche, confermando dal punto di vista emozionale, quanto già conosciamo dal punto di vista puramente storico-scientifico: l’acqua come matrice di tutte le forme di esistenza. Non dobbiamo dimenticarci che in psicologia analitica lo stesso Carl Gustav Jung si poneva delle domande inerenti la somiglianza fonetica tra le parole “mare” e “madre”, indicando come questi termini potessero derivare dall’immagine della Madre, come simbolo della nascita di tutto il Mondo.

Nelle poesie di Mauro Montacchiesi molteplici sono i richiami alla Madre di tutte le Madri, riportando immagini, azioni e vita vissuta nella tradizione cristiana (“Concedimi, Madre Celeste,/la gioia infinita di un raggio di sole/ che superbo bacia la terra” – Come un’alba tenue; “Madre Celeste,/dammi il tuo mistico conforto/ in questa mia avventura terrena” – Mentre il giorno sfiorisce). Le liriche del poeta non sono delle semplici preghiere, delle semplici evocazioni. Nascondono approfondimento e consapevolezza dei valori spirituali supremi della vita, atteggiamenti questi che sono in grado di far superare all’individuo i suoi limiti naturali spingendolo oltre, forgiando le sue capacità nello stesso Universo in cui è creato.

Nelle poesie di Mauro Montacchiesi molteplici sono i richiami alla Madre di tutte le Madri, riportando immagini, azioni e vita vissuta nella tradizione cristiana (“Concedimi, Madre Celeste,/la gioia infinita di un raggio di sole/ che superbo bacia la terra” – Come un’alba tenue; “Madre Celeste,/dammi il tuo mistico conforto/ in questa mia avventura terrena” – Mentre il giorno sfiorisce). Le liriche del poeta non sono delle semplici preghiere, delle semplici evocazioni. Nascondono approfondimento e consapevolezza dei valori spirituali supremi della vita, atteggiamenti questi che sono in grado di far superare all’individuo i suoi limiti naturali spingendolo oltre, forgiando le sue capacità nello stesso Universo in cui è creato.

Il misticismo che si rivela in queste liriche non è ascetismo, è misticismo umano: la condizione umana dell’uomo e la sua tendenza all’Infinito e all’Assoluto costituiscono il desiderio dell’uomo di volgere le proprie azioni alla ricerca della completa felicità (“A scuoterti verrà la felicità!” – Il tuo afflato). Questa è una ricerca vana perché l’uomo è finito e quindi potrà solo trovare il senso relativo delle cose, ma nel contempo è anche infinita, perché è connaturata nell’esistenza stessa, ma è gratificante in quanto a conoscenza. (Come Nemo sul Nautlius).

In questo senso, oserei definire talune liriche di Mauro Montacchiesi come contemplative, giacché portano il lettore a immergersi, con coerenza e pertinenza, in un terreno nel quale, spesso, da soli è difficile addentrarsi. Ed è proprio nella catabasi, ovvero nella discesa agli inferi e nella successiva risalita (anabasi o resurrezione), che si riesce a “…scoprire, per capire,/che ovunque, che inopinato, si può trovare l’amore” – Di un fiore di Venus).

Riflettendo sui versi della silloge “La vita è stupenda” di Mauro Montacchiesi si riesce a entrare nel proprio Io e a osservare il mondo circostante con occhi nuovi, riappropiandosi del proprio spazio per prendere coscienza di se stessi.